上世纪七十年代末到八十年代中,即在中国的文化大革命结束之后,伴随着改革开放等社会变革,中国文学也进入了一个新的发展时期,现在的文学史家一般统称为“新时期文学”。“新时期文学”各种流派纷呈,而其中比较引入注意的是所谓“寻根文学”,参与的作家有贾平凹、阿城、杨炼、韩少功、李杭育、王安忆、莫言等作家。这种“寻根”热,一方面是由于从上世纪初的五四运动一直到文化大革命结束的中国文学比较偏向西化而排斥本土传统,使得这些作家感觉自己的创作在这种西化和反传统过程中失落了自己本身的文化根基,另一方面,在中国改革开放而作家能接触到西方当代文学流派之后,他们发现西方现代派文学也有重归传统的倾向,如拉美魔幻现实主义文学中就有本土化色彩。因此这些中国作家也分头寻找自己的乡土文化之根。从理论上来说,韩少功在吉林文学杂志《长春》1985年第四期上发表的短文《文学的“根”》算是“寻根文学”的宣言之一。而贾平凹从1983年开始在江苏文学杂志《钟山》上发表《商州初录》等围绕家乡陕南商州地区创作的小说系列,是“寻根文学”创作实践的开端。杨炼的长诗《诺尔朗》是“寻根文学”在诗歌创作上的实践。

“寻根文学”不仅是文学意义上的“寻根”,也是文化意义上的“寻”。在他们看来,中国文化好像是棵古老的大树,经过了鸦片战争之后西方文明的冲击,经过摧枯拉朽的革命风暴,已经被连根拔起。而文人如枯干的树叶飘落,却无根可归;或如曾经美丽的毛发,被连根剥离了赖以存在的皮。这正是革命领袖的得意之作,称之为“皮之不存,毛将焉附”,皮都先剥掉了,让你们这些文人都成为没有根基的毛,只能随风而飘。

经过这数十年的“寻根”,中国文学进入有一个“新时期”,我不知道上述作家朋友是否寻找到了他们的文学之根,或者说他们的中国文化之根,更不知道他们是否找回了自己的皮,美丽的毛有了可以依附的基础。有时我觉得,眼下的文化,更像北京那个鸟巢,搭在什么树上都可以做窝,却并没有自己的“根”。

十几年前,我有幸参加过在纽约联合国大厦旁联合国酒店举办的世界文化大会。会上各国学者讨论世界文化问题,各抒己见,众说纷纭,非常热闹。关于世界文化发展模式,有人提出阶梯模式说,所以人类社会能从初级阶段往高级阶段发展。也有人提出螺旋模式说,围绕中心,循环往上,虽有曲折,终归极致。我也凑趣在会上提出了不同看法,认为世界文化发展并无一种统一而通用全球的模式,西方文化和东方文化发展就大不一样。我借用物理学的“裂变”和“聚变”概念,认为地中海东岸发展起来的西方文化多半是“裂变”模式,犹太教基督教天主教东正教乃至伊斯兰教其实是同根生出,一个主干又不断分裂,变出枝杈,简单说这是一个树系模式。而东方文化,特别是中国,则是“聚变”模式,儒释道可并处,又加上西方来的基督教天主教,乃至资本主义马克思主义现代主义,都可以聚合其中,变成一体。它是融合不同来源,汇合而成,溪流成河,河川入海,简单说这是一个水系模式。树系模式是往上往外发展,所以多有扩张性,而水系是往下流动往内发展,更有包容性。这两种模式应该说是完全不同的模式,不过,也不必对立对抗,非此即彼,而可以互补,都有存在发展的理由。

我的看法,未必精准,只是提供一种新思路而已,还是有些与会学者颇感兴趣,将来或许也有人做进一步的研究。如果我的这种观点可以成立,那么中国文化中国文学的问题,可能就不仅是“寻根”,也是“寻源”的问题了。我无意否认早先那些作家朋友所做的“寻根”的努力,而且他们在这方面也确实取得了相当不错的成绩,贾平凹、阿城、韩少功、莫言的作品我都很欣赏。不过我想在此强调,仅仅“寻根”是不够的,我们需要打开眼界,去好好“寻源”。

有人可能会笑着说,“寻根”和“寻源”有什么区别吗?“根源”在中文里本来就是一个词呀!而我认为,一字之差,文化发展的模式却大为不同。“寻根”是树系模式的思维,因为是树,才强调有根可寻,而且那往往是走历史的回头路,好比美国的黑人要到非洲去寻根,而流落世界各地的犹太人要到以色列耶路撒冷去寻根,散居世界各地的华人也愿意回国回乡寻根,相信叶落归根。寻根模式是从枝叶末梢去找寻自己的主干,而且根是固定不动的,所以寻找者往往只盯住了一个地方,一个方向,那眼界可能就不够宽广。

“寻源”则是水系模式的思维。任何水系的源泉都可以非常丰富,不仅可保持本源,还可以到各地去寻找和开发新的源泉。如南水北调,西水东流,都是可行的。夸张地说,在如今高科技突飞猛进的情况下,即使人类到外星去开发新的“资源”,也不是不可能的事情。所以,“寻源”的可能性远远比“寻根”要多得多,而人们的眼界也就会开阔得多。

木要有根,但以水养木,这个世界有根有源,可能会有点希望!

一九八六年,我离开北京,离开我的母校中央戏剧学院,前往北欧留学,到现代戏剧之父易卜生的家乡挪威去攻读戏剧博士学位,这也是开始了我自己的“寻源”之旅。那时坐飞机还是很奢侈的事情,所以我是坐火车经过西伯利亚大平原,翻过乌拉尔山脉,渡过乌拉尔河,经过莫斯科到列宁格勒,再经赫尔辛基,坐邮轮渡过波罗的海到斯德哥尔摩,再坐火车到奥斯陆,行程十五天。因为多种多样的原因,我后来定居在北欧了。

易卜生被称为现代戏剧之父,包括中国的话剧,就是在易卜生的影响下发展起来的。一百年前,先哲胡适先生在一九一八年六月的《新青年》“易卜生号”上发表了易卜生主义,就是把一种西方个人主义思想资源介绍到了中国,并仿照易卜生的《玩偶之家》写出了话剧《终身大事》,提倡妇女婚姻自主,打破了中国妇女过去的婚姻遵照“父母之命、媒妁之言”的旧规范。这是一种“寻源”的典范。

一百年已经过去,易卜生主义在中国并未完全实现,我现在重提易卜生主义,希望这是一种我们中国作家可以利用的思想资源。

“寻源”并不是说就要忘记自己的文学之根。我西行万里,到了北欧,甚至定居在此,已经加入瑞典国籍,但是在文学方面,在我西行“寻源”的文学之旅过程中,我从并未忘记自己的中文文学之根。我身在西方,但一直从事用中文写作、编辑、把外国文学翻译成中文出版,也参与创办过中文文学报刊的文学活动。我还长期从事中文教学,在挪威奥斯陆大学、瑞典斯德哥尔摩大学和乌普萨拉大学都教过中文,教过中文文学课。近年我创办瑞典万之书屋出版社,出版翻译成瑞典语的中文文学。这些活动,使我相信文学是没有国界的。这说明,不论我们是“寻根”还是“寻源”,不论我们是坚守本土还是身在异乡,作为文学家我不能离开中文,中文是我作为中文作家或翻译家的精神家园。

文学“寻源”的一个重要方面,甚至至为重要的方面,是文学翻译,就如唐僧到西天取回佛经,如果没有翻译成中文,也就无法用于浇灌中国文化之树。因此,近十年来,我把主要精力放在了翻译过去还没有翻译成中文的瑞典文学重要作品,如马丁松的现代史诗《阿尼阿拉号》和长篇自传小说《荨麻开花》,如瑞典诗人特朗丝特罗默和美国诗人布莱的通信集《航空信》、如瑞典戏剧家努连的戏剧集《一种地狱》、让埃斯普马克的长篇系列《失忆的年代》、如恩格道尔的评论集《美丽与哀愁》和拉格洛夫的《尼尔斯骑鹅历险记》等等。

简而言之,文学翻译就如开挖渠道,开挖运河,让异地的甘泉浇灌我们自己干涸的土壤,让不同的水系沟通交流,如此才能让四海之水融为一体。

该专辑其他节目

- Part1 下午开场

- Part1 米亚科托|每个词都是一场旅行(译文)

- Part1 米亚科托|每个词都是一场旅行(原声)

- Part1 恩格伦|蛀洞:时间旅行的极简历史(原声)

- Part1 恩格伦|蛀洞:时间旅行的极简历史(译文)

- Part 1 李敬泽|消失的旅行者

- Part1 苏阳|黄河今流:从同心路到麦德林

- Part1 恩里克|辣椒与漆器:中国,墨西哥,第一次全球化(原声)

- Part1 恩里克|辣椒与漆器:中国,墨西哥,第一次全球化(译文)

- Part2 马家辉|旅途上的离散与重遇

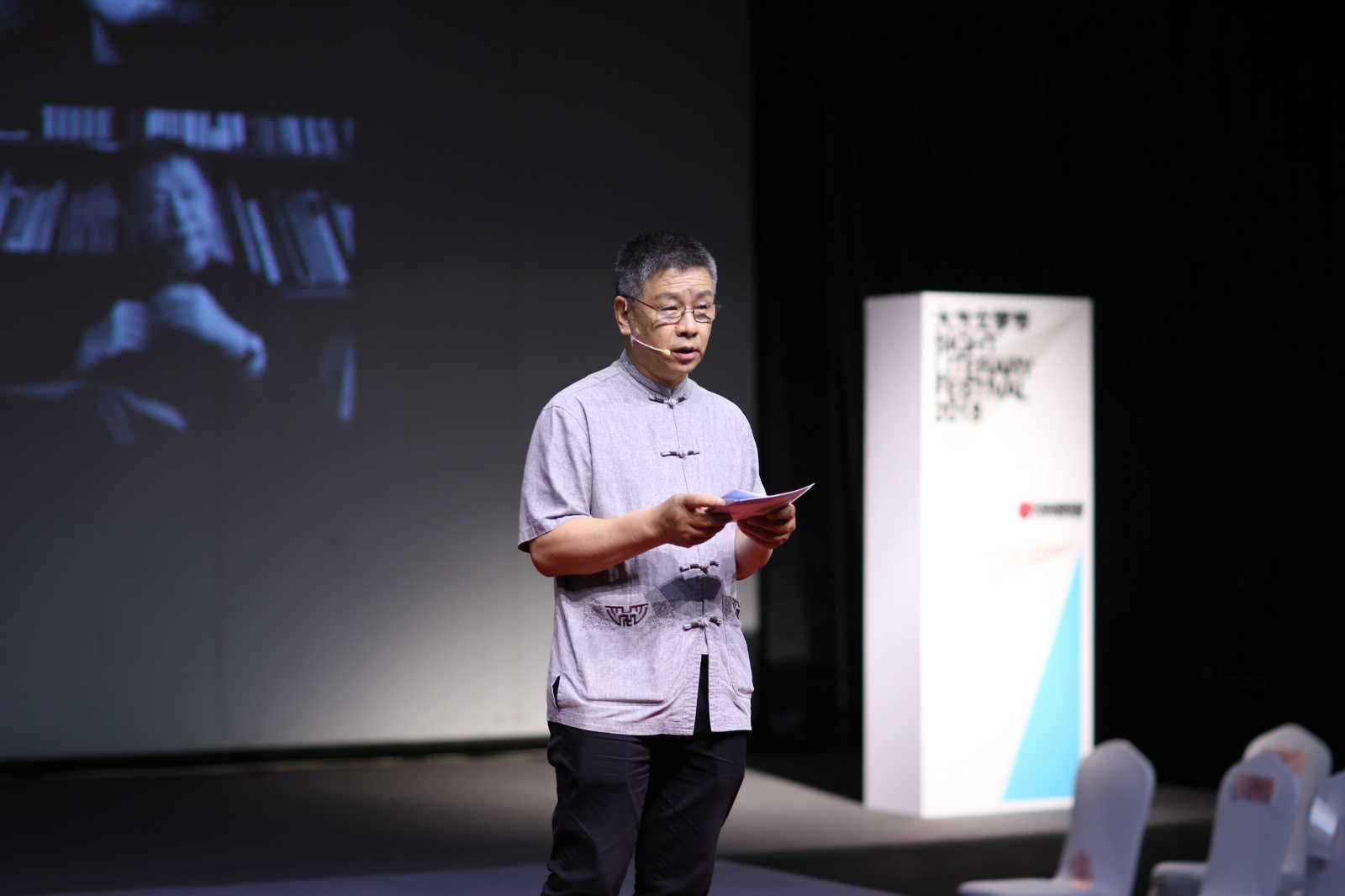

- Part2 万之|我的西行记:在异乡“寻源”

- Part2 翟永明|两个弗里达

- Part2 小白|文字历险:历史迷雾里的人

- Part3 晚上开场

- Part3 李陀|思想的旅行

- Part3 文珍|旅行就是越过自我的边界

- Part3 弋舟|如在水底,如在空中

- Part3 王咸|日常生活就是我的旅行

- Part3 林婉瑜|诗和流行音乐,爱情与远行

- Part4 詹宏志|远方的鼓声:古城的召唤

- Part4 李宏伟|三本书标识的旅程

- Part4 田耳|与旅行无缘的旅者

- Part4 袁凌|《世界》与人